大二下回顧

修課心得

回憶點們

每天都不知道在幹嘛,只記得刷了很多分。

臺南燈會遊

開學第一個週末,召喚各地的高中同學來臺南看燈會。第一天中午先去小東門咖哩吃午餐,吃完再去吃綿綿冰,吃完整理一下之後就往天鵝湖方向騎,那時候其實有點糾結要不要騎那麼遠的地方,如果不小心途中出了什麼問題會很麻煩,但最後想說都那麼多人從其他地方跑來臺南了,那肯定不能只去看評價不太好的安平燈區。

大約一小時多一點的路程是真的滿遠的,騎一騎還會發現少了兩台車,再騎一騎發現怎麼剩我一台了。經歷千辛萬苦終於抵達天鵝湖,人潮還算滿多的,但是跟我們一樣發瘋騎機車去的應該不多。波光節燈會的部分我覺得普通而已,在天鵝湖大概晃了一個小時後,就轉場前往月津港了。

天鵝湖到月津港大概只需要 15 分鐘的車程,在路途中就看到遠處在放煙火,到了附近之後大塞車,封了一堆路根本沒辦法走,原本還有點疑惑為什麼燈會要放煙火,後來才發現哇靠他們在炸蜂炮阿。費了千辛萬苦終於停好車,結果從停車點走到月津港走了 20 幾分鐘,途中還躲了好幾次蜂炮。基本上當天晚上煙火間隔時間不會超過 3 分鐘,各種大煙火小煙火都有,也有一堆人在放鞭炮,整個鹽水搞得跟戰場差不多。雖然主要來看燈會的,但見識到鹽水蜂炮算是意外收穫(?)

要離開的時候,整條馬路完全不會動,我們被塞在路中間 20 幾分鐘,而且現場超級混亂,還有一台車看另一台車不順眼直接跳下來揍人,果然這種地方比較容易遇到底層人民。

回程的路上,我一直在想這次出來玩的目的是什麼,原本是想說可以在開學後第一個週末再把心情調整好,放鬆地迎接接下來學期間可能發生的破事,結果騎了那麼久的車又冷得要死,怎麼感覺沒有放鬆到(?),而且星期六一整天精神狀況都不太好,騎那麼遠又保持高專注,一下看前面一下看導航一下看後照鏡一下看旁邊,真的滿累的,會不會去安平悠哉晃晃反而比較好呢?

最後我們終於在凌晨 12 點又多一點點抵達宵夜景點—五鮮級,其實我原本覺得五鮮級超盤,但凌晨的臺南真的沒東西可以吃了。幸好五鮮級宵夜時段有滿多優惠的,算下來不會太貴。

隔天中午吃了安平店的丹丹,下午去安平古堡晃晃,然後又去了 Patrick 薛去到比我還熟的漁光島,還完車之後就搭火車去高鐵看主燈區,人一樣超級多,沙崙那個小破站怎麼可能塞的下那麼多人。不得不說,其實我覺得高鐵燈區還算不錯,雖然我們太累了只去了一小小部分而已。

兩天的行程太豐富了,很久沒在臺南玩得那麼開心,雖然說有點累就是了。

SITCON 2024

為了去臺北參加 SITCON,到南港之後轉公車去中研院,原本是要搭官方的接駁車,但人潮實在是太多了。到了中研院人文社會館之後,我只覺得一切好像都有種似曾相識的感覺,會場內也跟四年前一樣。之後我們就在攤位到處晃,也聽了一些議程,讓我最意外的是,我在會場裡看到超多系上同學,光是我認識的應該就快 10 個了。AMD 的攤位人挺多的,因為只要填問卷就可以扭扭蛋,有鍵盤、T-shirt、吸管組,我看到附近的人都是人手一把鍵盤,包括我也抽到鍵盤了。

中午的時候我們早早去領便當吃,雖然便當不大但至少是免錢的。其實到了下午就有點無聊了,議程也聽不太懂,攤位也都看過一遍了,感覺這次的攤位數量比上次來看少滿多的。接著我發現有一場辦在 R0 大講堂的議程講者是成大資訊系大二的同學。稍微聽了一下演講,我只覺得同樣都是成大,同樣都是資訊系,同樣都是大二,我跟別人的差距怎麼會那麼大。

整天下來的心得就是,看了這麼多厲害的人,他們在資訊領域好像都有自己的想法和成就,我覺得我沒有資工系的樣子,同樣是資工系,別人的成就好像是我達不到的境界,他們懂的東西也比我多的多,但我也不知道我能怎麼辦。

青年永續社會設計挑戰賽

那時候被系上同學邀請來參加這個比賽,她還找了她另外兩個朋友,我到現在還是覺得我們四人組合很神奇,果然社牛指數得夠高才能這樣找人。還記得之前原本我對創業競賽之類的有點興趣,只是一直沒有機會參加。這個比賽要說是創業競賽好像也不太對,規模沒有正統的創業競賽那麼大,不過競賽的核心觀念是有一部分重複,都是跟發想專案然後解決問題有關。

競賽初期我完全在狀況外,第一次討論的時候我完全沒有概念,她們問我的想法的時候我也只能隨便說一些無關緊要的內容。之後就是各自回家找些資料,因為大家都很忙,所以盡量減少約出來討論的次數。報名需要的內容是要拍一支短影片傳到 IG 上,然後透過三個標準來評分,其中一個標準是在 IG 上獲得的聲量和迴響,所以那時候有參加比賽的人就開始瘋狂轉發求別人按讚,雖然我對這種行為存在一點點點的既有負面觀感,但那時候我的想法和價值觀有點偏向積極進取,所以還算滿願意分享給其他人的。

進了初賽之後,我們開始想企劃要做什麼樣的內容,因為在討論的時候其他組員提出了一個聽起來很讚的點子,所以我們沒有花太多時間就決定好主題了。初賽中還有一個是課程環節,主辦單位提供六個線上直播課程給有進初賽的團隊,我們討論之後決定每個人分配 1~2 個課程,然後記錄重點和筆記之後跟大家分享。

說實話,我從一開始就對這些課程沒有興趣,我打從心底不認為這東西能夠幫助我什麼,這可能跟一開始我對於這比賽的擔憂有關,會不會我參加了一個只會自嗨的社會覺青比賽?在實際參加了我負責的那堂課之後,這想法在我心中愈發強烈。那堂課程我從頭到尾都聽不懂講師在講什麼,但看著講師在螢幕中滔滔不絕的敘述這東西多重要多有意義,然後又看著一些雙眼發光的大學生或高中生興高采烈的打開鏡頭瘋狂點頭向講師表達強烈的認同和肯定,我一時間無法確定是我太笨還是我看到的只是虛幻?大家真的都知道自己學了什麼嗎?他們真的聽得懂講師講的內容嗎?

當自己的信念被自我認同的現實打敗時,這是一件非常難受的事情。就如同我一開始參加這個比賽時,我對於社會議題是有一些渴望的,我希望我不要變成一個思想僵化的碼農。但當時我的想法似乎被當初的擔憂所同化,「那不就是不讀書又喜歡搞一些名堂的覺青在做的事嗎?」這邊指的覺青沒有什麼政治意涵,泛指所有沒有真本事又喜歡做作搞事求認同的人。雖然這樣講好像很不公平也很偏見,但我還是開始懷疑,台上講了一些艱困又理念化的東西,台下擁有美好憧憬的學生認真聽講,舉手把剛剛講過的東西再提問一遍,得到一樣的答案後滿臉笑容頻頻點頭認為自己很關心這個社會,是不是搞錯了什麼?好吧有可能他們真的聽得懂,是我確實太笨了。

雖然我對這些課程很有偏見,但在製作企劃的過程中,我還是覺得我學到了許多。像是從夜夜秀之類的政治脫口秀出發,思考臺灣現在有的問題,還有訪問身邊的同學關於這個議題的想法,雖然這個部分好像麻煩到很多人,有點不好意思。現在回想起來這些歷程,還是會覺得有些不可思議,我認為一年,甚至是半年前的我,不會願意去學習這些事情,我也不能保證未來的我還會有這種熱忱。

最後我們對於我們的企劃成果都很滿意,但在初賽評選環節還是被刷掉了,對於主辦單位給我們的評語其實我沒有看得很懂,我也不太確定我們是哪裡做得不夠好,但這種比賽就這樣,看起來很完美很充分的成果,本來就不一定會被其他人認同。

創聯社

其實會參加創聯社也沒有什麼太大的理由,硬要說的話可能就跟參加社會挑戰賽差不多吧,「因為對現在不滿意所以想要改變。」大概就是這樣。而且又是被同個同學推薦的,總感覺我好像在某方面滿容易被別人說服打動的。

平常的社課會介紹一些跟創業基礎、概念、資源有關的內容,課程後面通常會有和其他同學一起討論互動的環節,我認為在課程活動的設計上,幹部們確實花了非常多的心力。但這個社團本來就不是大規模的社團,所以到了後面可以發現怎麼來社課的人越來越少了,其中一個可能就是我,到第二次期中考後就幾乎沒有出現過了。

雖然我的出席率應該不怎麼好看,但能夠在這學期體驗過這類型的學術性社團依然不會後悔,畢竟有些事情沒有親自經歷過是得不出結論的。不過下學期沒意外應該是不會再參加了,不知道之後還有沒有其他事情值得我去體驗?希望有,但如果沒有的話好像也不會太意外。

找暑期實習

其實原本在學期初是沒有想過要找暑期實習的,想說大學才過三個學期,什麼東西都還不會是要實習什麼?不過當聽到身邊有些同學都開始在接觸實習相關的資訊時,內心那個危機意識又跑出來了。(某方面也可以說是內卷氛圍使然)

那時候先從 104 網站去找,然後關鍵字就打「資訊 暑期實習」或是「軟體 暑期實習」,結果很多公司都要求或是偏好碩士以上的學歷,而且可以看的出來競爭的人其實滿多的,我什麼像樣的經歷都沒有,最後投了好幾份履歷只有一間公司願意讓我面試。

後來又聽說中研院也有暑期實習的計畫,看到的時候已經逼近報名截止了,在兩三天內迅速把履歷生出來、志願排好、搞定推薦信,終於在截止前報名完。不得不說排志願也是一件很難的事情,一堆實驗室列出來,很多主題我也都看不懂,不知道那些實驗室細節是在做什麼的,還有就是我根本不知道我對什麼領域比較有興趣。所以那時候就把前面幾個看起來比較不排斥的排好,後面就隨便填,填了 20 幾個志願出去。

因為看到網路上有人說如果先寄信給實驗室老師打招呼的話,有機會會有面試機會,增加錄取機會。在心裡的內卷份子默默使然下,最後我也寄信給我排的第一志願實驗室的老師。後來果真有收到邀請面試的回覆,還記得面試那天早上身體超級不舒服,在路上騎車騎到差點吐,吃完午餐躺在床上休息,下午再爬起來面試,一整個心驚膽戰,很怕出了什麼意外。

所幸最後面試結果看起來是好的,雖然兩個月的暑假看起來少掉一大半,不過應該至少比每天躺在家耍廢還好?等實習完就知道了。

演算法之亂

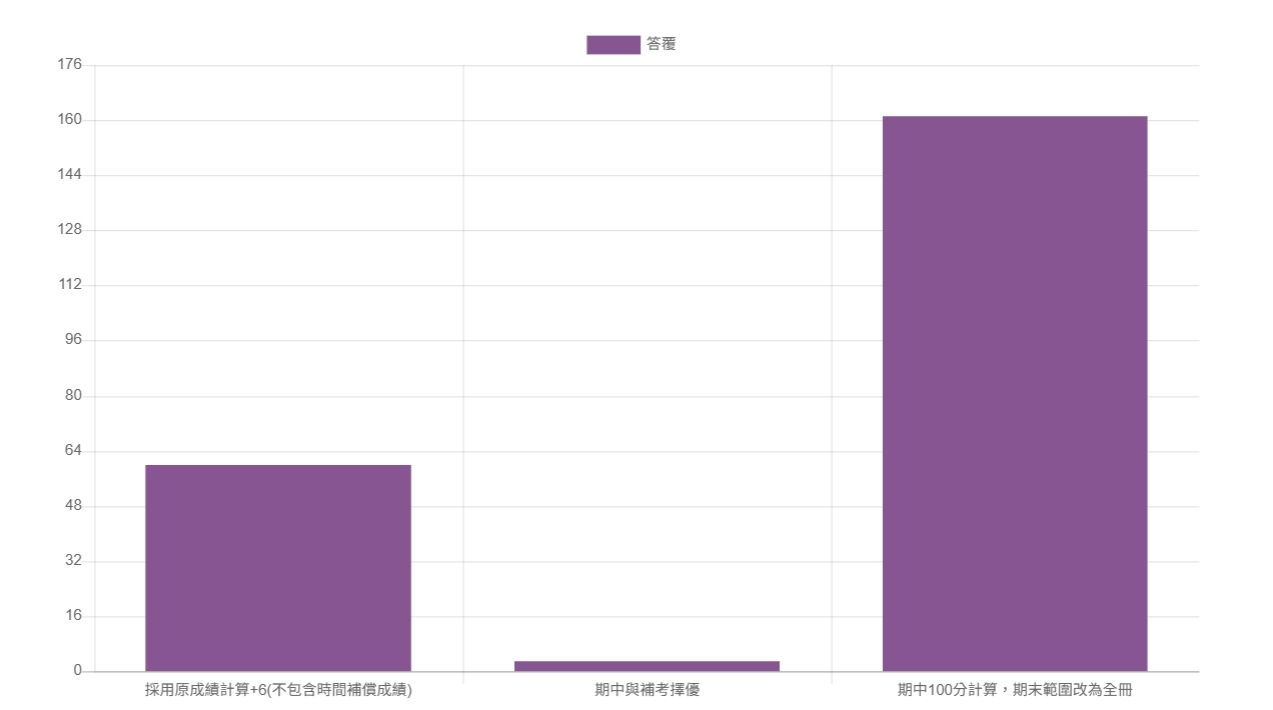

原本以為演算法是資工主科重中之重,應該是非常嚴謹的一門課,結果因為各種搞笑事蹟,幾乎變成人人有 A+。考完期中考之後,因為某間教室比其他間早了半小時收卷,有不公平之嫌,再加上題目偏難全班平均偏低,所以教授就做出史無前例,前無古人不知道會不會有來者的決定—開放全班投票,選項有分數維持原樣、再考一次期中考補考、把全班的期中考分數都變成 100 分。我看過平移調、級距調、開根號乘以十大爆調,第一次看到全班一起變滿分之調法,在民粹主義大獲全勝的情況下,有超過 70% 的同學選了大家一起變滿分。

對於這種結果,期中考考高的同學自然不爽,但成大資工的演算法就是這樣,票多的贏票少的輸,分數變不見算你活該,上低能卡還能被不讀書的猴子嘴砲嘲諷,有可能成大資工的教育水平本來就沒多高。反正有七成民意支持,問就是優越仔急了,肯定是這些高分群同路人眼紅別人自裝清高,少數服從多數有什麼不對?大家都 100 分不香嗎嗚嗚嗚?

峰迴路轉,劇情就是這麼撲朔迷離,過了一個星期,教授宣布因為期中考大家都變滿分了,所以要多考一個佔比 20% 的小考,就在公布後的下個星期考。從意外變驚嚇,全班同學被這一搞又不爽了,這跟說好的不一樣啊?怎麼突然又多了一個小考?還記得那一個星期特別有趣,每天上低能卡都能看到關於演算法新的文章,大家都在噴教授,上網噴寫信噴去系辦噴去教務處噴,但不要忘記我們教授是誰欸,堂堂國際長暨資工系大佬,幾個小屁孩學生的意見根本就不重要。

到了小考當天,不知道是因為教授要求還是因為助教被罵怕了,小考題目異常簡單,全班平均逼近 90 分,每個人考完出來滿臉洋溢著笑容。原本排山倒海的譴責聲浪嘎然而止,彷彿沒有發生過一樣,教授瞬間變成學生心目中的好老師。「你不能考小考,但簡單的小考可以。」助教終於發現,只要把分數吐出來就不會被罵了。反正也沒人在乎期中考了,考高的人管他去死,穩穩地又拿一科 A+ 了嗚呼!

小畢典

因為人手好像相當不足,所以應學長拜託去小畢典幫忙外場。其實外場的工作很簡單,就是把有來的畢業生名字圈起來,然後給他們胸章和紀念品,雖然好像有聽說有些人抱怨沒拿到,希望不是我們的鍋。看著小畢典的會場讓我有一種感覺,不知道兩年後的我會是什麼樣子,看著每個畢業生都笑得好開心,我兩年後也可以這麼開心嗎?

SITCON 黑客松

一開始看到這個活動的報名資訊時就很想參加看看,一方面是以前從來沒有參加過類似的活動,另一方面是我好久沒有寫程式了,雖然我確實是資工系學生沒錯。活動第一天早上搭公車再轉捷運再搭公車去臺北市政府公務人員訓練處,不知道為什麼要選在這種鳥不生蛋的地方辦黑客松,感覺應該是便宜吧,這種地方場地費肯定便宜。

我們選定主題的時間其實很快,決定要做把事實查核中心的網站搜尋然後交給 AI 判斷是不是用戶要找的假訊息查核報告,雖然一開始我確實有想過會不會有點沒創意,但是也不知道還可以做什麼。

早上把 Google 搜尋網站的程式寫好,其實根本不難,程式碼扣掉空行可能就 20 行左右,而且再仔細復盤我們的想法,其實我們需要寫的程式真的超少。在第一天結束前我們把 LINE BOT 架好放到 Google Cloud 上面跑,結果發現延遲超高,傳一個訊息要等好幾分鐘才會回,有些甚至不會回。

第一天活動結束之後,搭了快一個小時的公車捷運到雙連站附近的飯店,之後去附近一間日式料理吃飯,雖然價格小貴,加上服務費大概在 250 元左右,但是這個品質在臺北已經算是滿不錯的了。回到飯店之後,我們去地下室的休閒區吃免錢的甜點跟餅乾,那邊還有快打旋風、Switch、桌遊可以玩,而且我們房間也頗大,感覺這間飯店 CP 值挺高的。晚上原本打算繼續打扣,結果下次睜開眼睛已經是凌晨一點了。

第二天大概早上七點半的時候自然醒,我們這次的隊名是「實力不夠拿肝來湊」,但其實這兩天我們的肝都不錯,睡的可爽了。往活動會場移動的交通又花了快一個小時,到了之後繼續研究機器人的 bug,看了半天還是看不出來有什麼問題,感覺進度相當堪憂。

一直修修改改到 Demo 前一刻,結果兩個 API key 接連出事,在死線的壓迫下驚險地把東西改好。儘管我們的東西真的做得挺爛的,基本上沒有得獎的可能,但是在 Demo 前還是很緊張,希望可以把最好的那一面拿出來。雖然因為感冒我的聲音有夠沙啞,但整個 Demo 過程沒什麼大問題,感覺該講的都有講到,只是不知道網路出了什麼包,在講台的那個地方我的筆電就是收不到網路,在台上邊講邊弄還是沒辦法,錯失了 Live Demo 我們機器人的機會。

最後沒有意外地,這次的成果沒有得獎,但這也在預期之內。這次參加黑客松的感想就是我真的超爛,程式不會寫,Git 也不會用,整個就不知道在幹嘛。每次參加 SITCON 這類活動完都有類似的想法,資工系該有的樣子就擺在我眼前,但我始終達不到。

碎碎念

現在與未來

我在這學期某天的日記中有寫到,如果一個人覺得「這輩子就這樣了,應該差不多了。」那我會認為這個人很可憐,沒有目標沒有動力的人生到底長怎樣?同理,如果一個大學生覺得「我的大學就這樣了,應該差不多了。」那我會認為這個人很可惜,整天讀書推研究所出去當社畜不是我理想中的樣子。

我理想中的樣子其實很難達成,有點太理想了,不過簡略來說就是我希望把我的資訊專業當作以後賺錢的主軸,然後找個副業當作生活的主軸,雖然說這聽起來很天方夜譚,而且要有副業就要先有自己的興趣發展而成,但我根本不知道我的興趣是什麼,這好像是最大的問題。

看著身邊的人還有成功人士的自傳,似乎很多人的事業都是從大學開始的,但我的大學過了兩年怎麼什麼都沒有?一半的大學不見了,兩年來好像沒經歷什麼特別的事,要說這樣不好也不對,儘管我原先對於大學的期待不應該是平淡。我唯一想到的解答就是我不夠積極,我不認真過我自己的生活,每天渾渾噩噩只是在浪費時間而已。有可能我被困在自我設限的範圍裡面太久了,「什麼時間就該做什麼事」是從小以來的觀念,但我覺得這種想法有點不利於突破自己的想法。

站在時間軸上往回看,以前發生過的事情給我種特別的感覺,雖然「當下即為歷史」應該是滿基礎的概念,但在每件事發生的當下,它帶給我的感受不會那麼豐富,因為唯有未來才能體悟。發生壞事的當下總會覺得天崩地裂人生無望,但當過了那個難過期,回頭看常常會覺得這件事已然融入人生中,儘管這個結果確實影響了我的人生走向,但我不會再去追究當時犯下的錯,算是一種跟自己和解。要問我人生至今最後悔的事情是什麼,我肯定也答得出來,但我認為我也已經承認了現在造就的結果,再去假想我是否能做得更好、更不容易後悔,對我沒有幫助,對我的未來也沒有幫助。

我常常覺得自己在某方面其實滿愚蠢的,因為自己不夠好,所以錯失了很多日常中的機會,或許心態上也要學會改變?我自認我是一個偏向理想主義的人(很沒自信的那種),但似乎很常被現實打回,然後開始做著現實主義的事。課業也好,生活也好,很多事情我的想法是矛盾的,有時候會自己問自己「我到底在幹嘛」,但轉念一想,其實根本沒差,別人好像不是那麼在乎我,過段時間回頭看,連自己都不是那麼在乎了。

好朋友

有可能是關在房間裡的時間太多了,內心常常開始自己與自己對話。不知道 MBTI 性格分類是從什麼時候開始變熱門的,雖然把人分為 16 種品種是頗為不精確,但畢竟把東西做分類本來就是人類的本性,更何況這很方便。四個向度之中的「能量態度」分為「外向」和「內向」,也就是「E」和「I」。根據 Myers & Briggs Foundation 網站的說明,這裡的「外向」與「內向」指的是一個人發洩或獲得心理能量的方向,外向的人熱衷於人際交往,大都偏好與他人共處而非獨處,內向的人則是偏好寧靜活動,大多享受獨處而非與他人共處(依然會和親朋好友來往)。

從小以來我就認為我是一個內向的人,我很少會去跟不熟悉的人來往,要也是他來找我,不會是我主動去找他。但隨著長大以及心理想法逐漸成熟,我逐漸發現到,有時候只是我在設限自己而已。如果用 MBTI 性格分類來看,我反倒會認為自己的能量態度偏向 E,我覺得透過外界和交流獲得能量對我來說相當重要。我也很喜歡去猜別人在想什麼,更喜歡去猜別人到底是怎麼看待我的,當整個環境、氛圍與我不合時,我會自然而然認為別人對我沒有好感,甚至有些敵意。好像真的想太多了。

雖然性質有一些不同,但這也是比較實際的例子:當我想要找人吃飯或是找人出去亂晃時,我一定是優先揪最有可能接受我邀請的人,只要我評估他沒空或是拒絕我的機率高於某個值,我就會直接放棄揪他,當然,如果我跟這個人越熟,這個所謂的「值」就會越高。所以就出現了一個問題,我好像這樣揪過的人挺少的,看來看去就是那幾個,又回到原先的問題了,我很少主動跟不熟悉(或是僅有普通熟悉)的人來往。

究竟「一輩子的朋友」存不存在呢?我是否可以先定義「好朋友」為能夠提供心靈支持的夥伴,而不是身旁利益導向的同事 / 同學(或稱為「普通朋友」)。但其實這個說法有些矛盾,「提供心靈支持」是否可以算是一種利益?那這樣「好朋友」跟「普通朋友」的差別只在於提供的利益是否為心靈上的嗎?要這樣說的話,有時候「普通朋友」能夠提供給我們的是「好朋友」沒辦法做到的,這時候「普通朋友」是否比「好朋友」還來的「好」?

有時自己還是會不免陷入這類問題中,也會去想「這個人到底能不能算是我的好朋友?」「要達到什麼程度我才會把他 / 她當作朋友?」「他 / 她到底有沒有把我當成朋友?會不會他 / 她根本就不想理我?」好啦我承認,想這麼多還不如改變一下自己,這個世界搞不好沒有那麼複雜。

:(